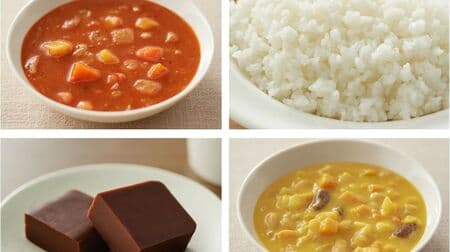

現代の感覚からすると、1日にご飯4合(女性用の茶碗で8膳ほど)は量が多すぎるのではないかと疑問が湧いてきます。しかし、宮沢賢治が生きた明治~昭和初期の食事情ではむしろその逆で、「4合」というのは控えめな量であるという表現なのだそうです。

「マイクロダイエット」を展開している、サニーヘルスが「文学に見る、明治期日本の質素な『食』事情」を公開。当時の日本の食事情を伝えています。

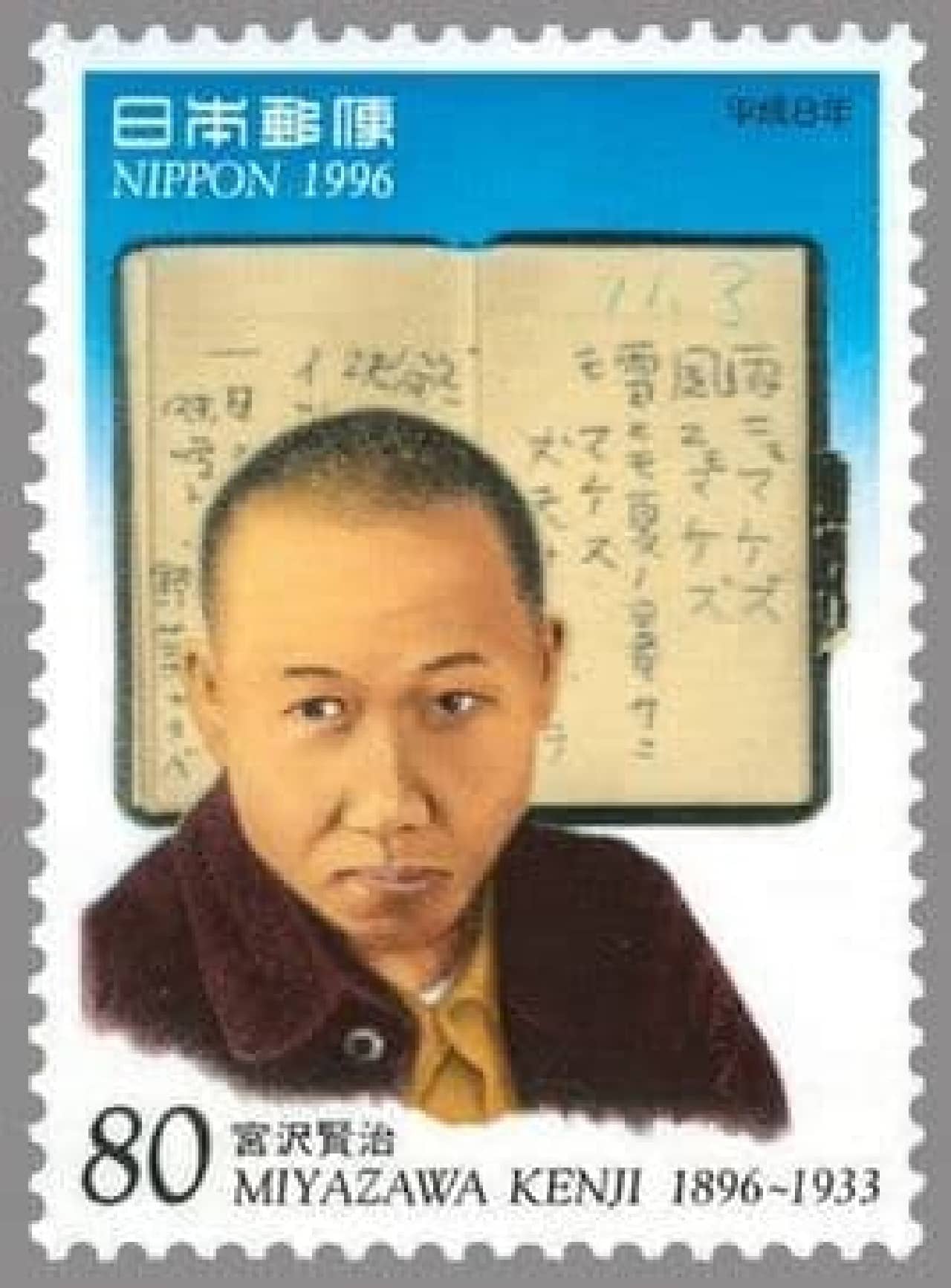

それによれば、「雨ニモマケズ」の時代は、現代と違って肉体労働が日常的である環境だったそうです。宮沢賢治の副食は3食とも汁物か漬物のみ。体に必要なエネルギーは米や雑穀といった炭水化物からしか摂取できなかったそう。

玄米のカロリーは白米とほぼ同じで、1合で525kcal。この計算によると、宮沢賢治の4合は2,100kcalということになります。活動量の多い成人男性に必要な摂取カロリーは3,400~3,500kcal。エネルギー源はほぼ米のみと考えると、4合ではもちろん、1日6合の麦飯を食べていた軍隊でも足りないほどです。やはり、宮沢賢治は質素な生活をしていたようです。

ところで玄米には、炭水化物以外にマンガン/ナイアシン/マグネシウム/銅/ビタミンB1・B2/リンが多く含まれます。特に、食物繊維は白米の約9倍もの量が含まれています。日本人の食物繊維の目標摂取量は1日あたり20~25g。実際の摂取量では平均で5~10g程度不足しているといわれます。当時の宮沢賢治は、食物繊維だけはしっかり摂っていたといえます。